世界の海を、

瀬戸内海から変えていく

お知らせ

NEWS

- 2025/12/18 【参加者募集中!】岡山県「海ごみ・プラごみ削減フォーラム」に出展します!

- 2025/9/2 【9/16(火)~募集開始!】瀬戸内海洋ごみ削減行動促進 支援基金 第8期募集始まります。

- 2025/7/15 【広島発でスタート!】漁業系・海域発生ごみの抑制へ向け、新型フロート開発

- 2025/7/5 【瀬戸内4県 一斉清掃大作戦】岡山・広島・香川・愛媛の4県が連携!約26トンのごみを回収

- 2025/5/1 【ご注意ください!】瀬戸内オーシャンズXをかたる不審メールが届いています

瀬戸内オーシャンズXとは

ABOUT

瀬戸内海に面する4県(岡山県、広島県、香川県、愛媛県)と日本財団が2020年12月に連携協定を締結し、共同で推進している包括的海洋ごみ対策プロジェクトです。

外界からの海洋ごみ流入が少ない海域(閉鎖性海域)である瀬戸内海をフィールドに、①調査研究②企業・地域連携③啓発・教育・行動④政策形成の4つの柱で事業を推進しています。

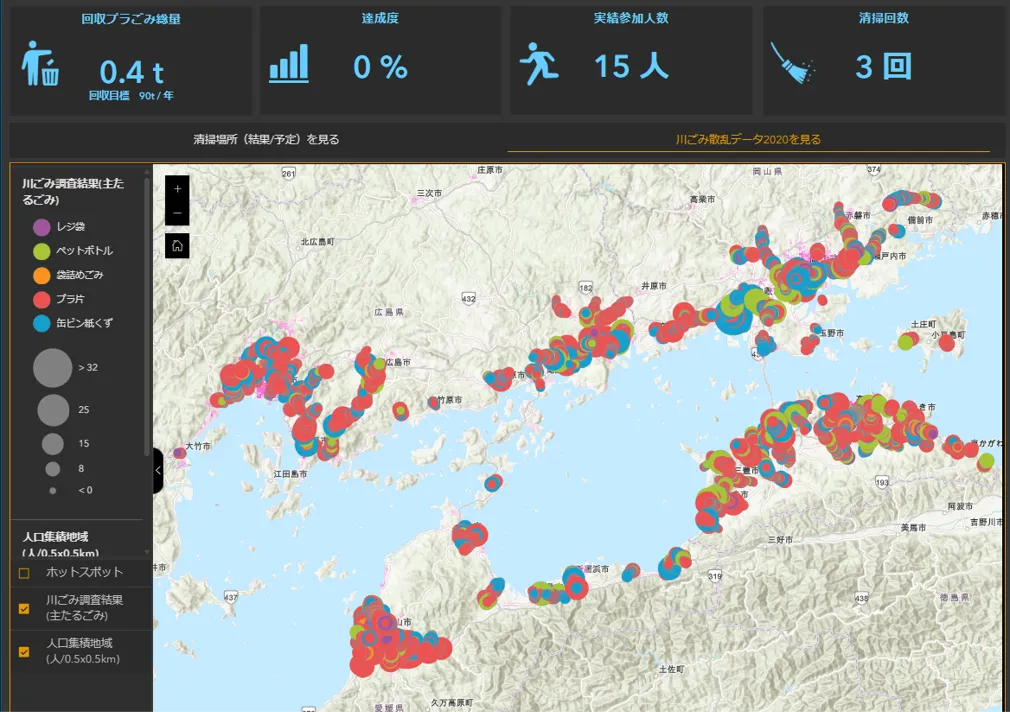

データで見る瀬戸内海

DATA

瀬戸内4県(岡山県・広島県・香川県・愛媛県)における

地域清掃の情報や海洋ごみの調査結果、データなどを集約・蓄積し、見える化しています。

データプラットフォーム

川・海でのごみ回収予定の投稿と目標達成状況を掲載

瀬戸内海洋ごみ削減行動促進 支援基金

【第8期】

2025年9月16日(火)

~2025年10月15日(水)

スペシャルムービー

MOVIE

紹介MOVIE

TVCM「超難問に挑め」篇15秒

TVCM「大規模川ゴミ現地調査」篇15秒

TVCM「雨の多い季節」篇15秒

TVCM「活動報告」篇15秒

TVCM「参加誘引」篇15秒

PLEASE SWIPE

県別情報

INFO

広島県情報

愛媛県情報

関連リンク

LINK

PLEASE SWIPE